(全4回連載)「IFRS第18号 徹底解説」―新時代の財務報告に備える4つのステップ【第2回】

第2回|各子会社の負担増?営業費用の注記情報の拡充へ ―基本財務諸表の役割明確化と、集約・分解ルールの実務的影響

今回の連載を監修する、響きパートナーズの土橋健人(つちはし・けんと)です。

公認会計士として、監査法人での経験を積んだあと、上場企業グループで連結決算、IFRS導入、連結システムの導入、グローバル・ファイナンシャル・シェアード・サービスセンターの立ち上げ等を担当し、現在は、上場準備企業やIFRS導入企業の支援に数多く携わっています。

2024年4月、IFRSにおける財務報告の基礎であるPLの形を大きく変えることとなる「IFRS第18号」が公表されました。

本連載では、4回に分けて同基準の改正ポイントを実務的観点から解説します。「制度をどう読み解くか」だけでなく、「実際の現場でどう動くべきか」まで踏み込んだアドバイスを目指して、今回のIFRS18号を、現場目線でわかりやすく解説していきますので、ぜひご一読ください。

IFRS第18号連載の第2回は、「注記」の在り方に焦点を当てます。基本財務諸表と注記の役割を明確化し、集約・分解の原則を導入したことで、「その他」の使い方にも制約が。また、営業費用の内訳開示はこれまで子会社から収集していた情報以上の開示が求められ、実務上多大な影響を及ぼします。財務報告の“表現力”が問われる中、どのような実務対応が求められるのかを解説します。

《おさらい》IFRS第18号の概要

IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示(Presentation and Disclosure in Financial Statements)」は、2024年4月にIASB(国際会計基準審議会)によって公表された新しい基準です。これは現行のIAS第1号「財務諸表の表示」に代わるものであり、財務諸表の比較可能性と透明性の向上を目的としています。

大きく分けて4点改正のポイントがあります。

| No | 改正ポイント | 内容 |

| 1 | 純損益計算書の小計及び区分 |

・収益及び費用を5つの区分に分類して表示 ・「営業損益」等新たな2つの小計を追加 |

| 2 | 基本財務諸表及び注記の役割、集約と分解の原則 |

・基本財務諸表と注記の役割を明確化 ・集約及び分解の原則を導入 ・営業費用に関する表示・開示の要求事項の見直し |

| 3 | 経営者が定義した業績指標(MPM) |

・MPMの定義を規定 ・MPMの情報を単一の注記で開示 |

| 4 | その他の改定と適用日・経過措置 |

・CF計算書の変更 ・調整表の作成 ・2027年1月1日以後に開始する会計年度から強制適用(早期適用可) |

弊方ではIFRS18号の適用準備企業への支援において、実績として複数の検討事例があります。

本記事ではポイントNo.2「基本財務諸表及び注記の役割、集約と分解の原則」に関し、改正点の主な内容と実務上の検討事項や課題等について解説いたします。

基本財務諸表及び注記の役割、集計と分解の原則

概要

① 基本財務諸表及び注記の役割

IFRS18号では、従前の基準においてIFRS基準で明確になっていなかった「基本財務諸表」と「注記」の役割を明確化しています。

|

基本財務諸表 (BS、PL、包括利益計算書、持分変動計算書、 CF計算書) |

報告企業の資産、負債、資本、収益、費用及びキャッシュ・フローについて、財務諸表の利用者に有用な構造化された要約を提供すること |

| 注記 | 財務諸表の利用者に、追加的な、重要性のある情報を提供すること |

② 集約・分解の原則

本ポイントをまとめると、サマリー情報を基本財務諸表に記載し、その追加的情報を注記に載せることとし、細かすぎることなく、有用な情報を開示することが明確にされました。

また、「意味のある名称」について要求事項が明確化されました。「その他」は他により情報量のある名称が見つけられない場合にのみ使用することとされ、可能な限り正確な名称を付す(例:その他の営業費用)必要があります。

実務上は従前から印刷会社の発行する開示記載例等に沿って記載している分には実務上追加の対応などは必要性がないように考えられますが、

基本財務諸表において必要以上に詳細に記載しているような場合や、「その他」の金額が必要以上に大きく、説明書きがないような場合には変更の検討が必要となります。

③営業費用の表示

IFRS第18号では、性質別(材料費、減価償却費、従業員費用等)×機能別(売上原価、販売費、一般管理費等)の開示が必要となりますが、こちらは基本財務諸表で表示するか、注記において開示するかは会社による「最も有用な構造化された要約」を提供することとされています。

PL本表における開示例としては以下の3パターンが考えられます。

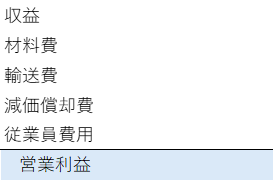

(1) 性質別の表示例

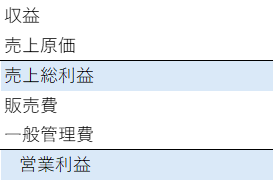

(2) 機能別の表示例

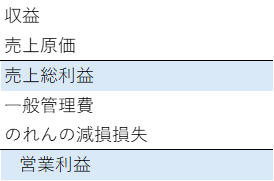

(3) 機能別・性質別の混合表示例

(2)や(3)の機能別表示を行う場合、注記において費用の性質に関する定性的な説明を開示する必要があります。

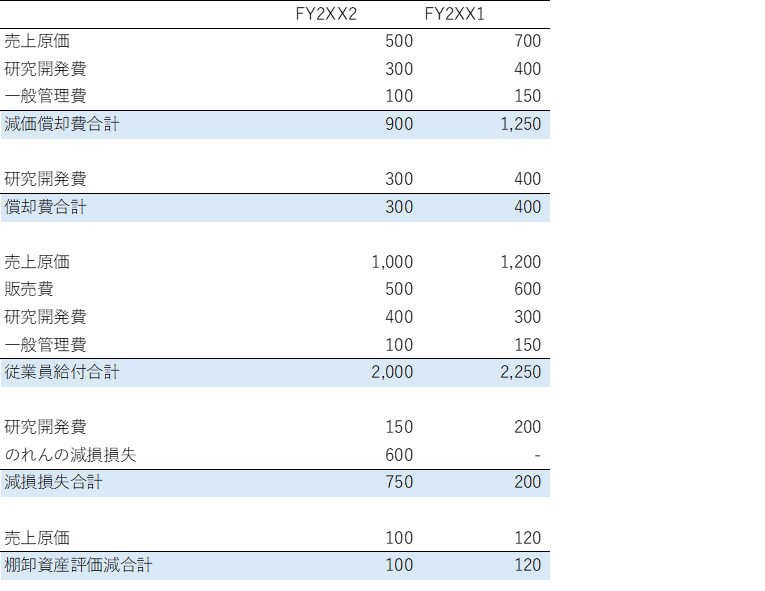

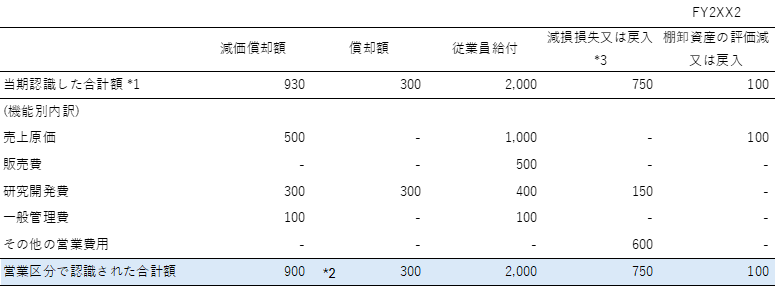

また、性質別費用5項目(減価償却費、償却費、従業員給付、減損損失、棚卸資産の評価減)の各合計額を開示する必要があります。

注記例①

本注記で開示している金額は、減価償却費と従業員給付を除き、報告期間中に費用として認識された金額です。

減価償却費として開示している金額は、IAS第16号「有形固定資産」に従って計算された報告期間中の減価償却費です。当該金額には、報告期間末において棚卸資産の帳簿価額に含まれることで資産化している金額を含んでいます。

従業員給付として開示している金額は、IAS第19号「従業員給付」に従って計算された、報告期間中の従業員サービスに対して発生したコスト(年金コストを含む)です。当該金額には、報告期間末において棚卸資産の帳簿価額に含まれることで資産化されている金額を含んでいます。

注記例②

*2 これらの合計額の差額は、投資不動産に係るものであり、投資区分におけるその他の費用に含まれております。

*3 IAS36号「資産の減損」に基づく減損損失であります。

実務上は、(2)の機能別のPL表示を行うパターンや(3)のように一部別掲するパターンが多数と想定され、この場合注記による開示が必要となります。当該注記作成時に既存の情報では足りず、例えば販売費及び一般管理費でくくられていた人件費などの連結精算表費目について、販売費に係る人件費と、一般管理費に係る人件費とに分解することや、研究開発費に含められていた費目を性質別に分解する等の追加的な手間がかかります。

この場合、連結パッケージにおいて費目ごとに勘定科目の追加を行うことや、注記パッケージとして追加情報を入手する必要があり、システム改修などへの影響を検討しておく必要があります。

(第2回:終)

【その他の連載回はこちら】

第1回|PLが変わる?-純損益計算書の「区分」改正と実務対応

第3回|MPMとは?-経営者が定義した業績評価指標に対する開示の要求事項

第4回|CF計算書のスタートは営業利益?!-CF計算書の変更とそれに伴うシステム対応、経過措置のポイントを整理

響きパートナーズ株式会社

響きパートナーズ株式会社

響きパートナーズは、スタートアップの創業期から成長期にかけての様々なステージにおける経営サポートと実務支援を行なうコンサルティング会社です。

現在、IPO支援をはじめとしたベンチャー企業の経営支援のプロフェッショナルとして、毎年、国内で上場する企業のおよそ10社に1社をご支援しています。ベンチャー経営に関する諸課題をお持ちの企業様に、アドバイスだけでなくコンサルタントが実際に手を動かし、課題解決に向けて伴走支援しています。

土橋 健人

公認会計士。清和監査法人にて上場企業の法定監査に従事。その後、LIXIL にて連結決算、IFRS導入、グローバルシェアードサービスセンターの立ち上げなどを担当。新生企業投資ではディレクターとして投資業務に携わる。