(全4回連載)「IFRS第18号 徹底解説」―新時代の財務報告に備える4つのステップ【第1回】

第1回|PLが変わる?-純損益計算書の「区分」改正と実務対応

今回の連載を監修する、響きパートナーズの土橋健人(つちはし・けんと)です。

公認会計士として、監査法人での経験を積んだあと、上場企業グループで連結決算、IFRS導入、連結システムの導入、グローバル・ファイナンシャル・シェアード・サービスセンターの立ち上げを担当し、現在は、上場準備企業やIFRS導入企業の支援に数多く携わっています。

2024年4月、IFRSにおける財務報告の基礎であるPLの形を大きく変えることとなる「IFRS第18号」が公表されました。

本連載では、4回に分けて同基準の改正ポイントを実務的観点から解説します。「制度をどう読み解くか」だけでなく、「実際の現場でどう動くべきか」まで踏み込んだアドバイスを目指して、今回のIFRS18号を、現場目線でわかりやすく解説していきますので、ぜひご一読ください。

初回は、今まで不明確であった「営業利益」の定義や、5つの区分に再構成されたPL構造について、実務対応のヒントを交えて読み解きます。

IFRS第18号の概要

IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示(Presentation and Disclosure in Financial Statements)」は、2024年4月にIASB(国際会計基準審議会)によって公表された新しい基準です。これは現行のIAS第1号「財務諸表の表示」に代わるものであり、財務諸表の比較可能性と透明性の向上を目的としています。

大きく分けて4点改正のポイントがあります。

| No | 改正ポイント | 内容 |

| 1 | 純損益計算書の小計及び区分 |

・収益及び費用を5つの区分に分類して表示 ・「営業損益」等新たな2つの小計を追加 |

| 2 | 基本財務諸表及び注記の役割、集約と分解の原則 |

・基本財務諸表と注記の役割を明確化 ・集約及び分解の原則を導入 ・営業費用に関する表示・開示の要求事項の見直し |

| 3 | 経営者が定義した業績指標(MPM) |

・MPMの定義を規定 ・MPMの情報を単一の注記で開示 |

| 4 | その他の改定と適用日・経過措置 |

・CF計算書の変更 ・調整表の作成 ・2027年1月1日以後に開始する会計年度から強制適用(早期適用可) |

弊方ではIFRS18号の適用準備企業への支援において、実績として複数の検討事例があります。

本記事ではポイントNo.1「純損益計算書の小計及び区分」に関し、改正点の主な内容と実務上の検討事項や課題等について解説いたします。

純損益計算書の小計及び区分

背景

現行のIFRSにおいては段階損益項目の要求が「当期利益」のみでした。つまり、「営業利益」や「税引前利益」などの開示項目はすべて各企業の任意で開示されていたことになります。

営業利益も現行のIFRS基準においては定義されていないため、例えば持分法投資損益を営業利益に含めている会社、含めていない会社、さらには「営業利益」という小計項目がPL本表に載っていない会社もあり、比較可能性という観点で問題がありました。

概要

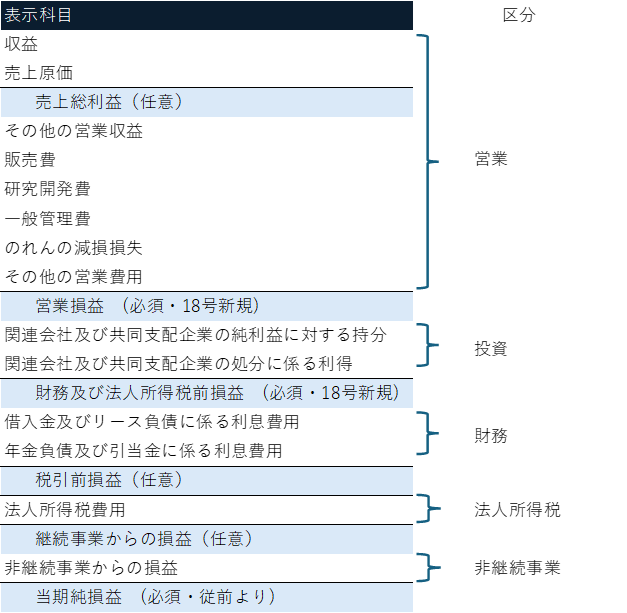

①IFRS 18号では、純損益計算書の中で以下の5つの区分に分類して表示することを求めています。

・営業

・投資

・財務

・法人所得税

・非継続事業

②上記区分に対し、以下の小計を表示することを求めています。

・営業損益

・財務及び法人所得税前損益

・純損益

PLの表示例

これにより、持分法投資損益は投資区分に含められ、営業損益には含められない点などが明確にされ、比較可能性が高まることが期待されます。

営業・投資・財務の定義

①営業区分

他の区分に分類されないすべての項目が営業区分に分類されます。簡潔にいえば、投資区分、財務区分を定義し、それ以外の項目はすべて営業区分に含められることになります。

例:通常イメージされる営業損益項目の他、減損損失や営業用の固定資産処分損益などが含まれます。

キャッシュフロー計算書において固定資産の売却収入や取得支出は投資CF区分ですが、IFRS18号のPLにおいては営業区分に分類されることとなります。

②投資区分

以下から生じる収益及び費用項目が投資区分に分類されます。

・関連会社、共同支配企業及び非連結子会社に対する投資

・現金及び現金同等物

・個別に、かつ、企業が保有している他の資源とはおおむね独立してリターンを生み出す資産(例:債券、株式、投資不動産)

例:受取利息、受取配当金、持分法投資損益、投資有価証券売却損益・評価損益、関係会社株式売却損益、投資損失引当金、純粋な投資不動産に係る損益、有価証券等の取得・処分に係る費用などが含まれます。

投資不動産にかかる固定資産処分損益や償却費科目が分かれていない場合、精算表科目としての追加の検討が必要となります。また実務的には、想定していない投資区分の項目が発生する場合に備え、「その他の投資収益」「その他の投資費用」等の科目追加の検討が必要です。

③財務区分

以下から生じる収益及び費用項目が財務区分に分類されます。

・資金調達のみを伴う取引から生じる負債

・資金調達のみを伴うものではない取引から生じる負債(例:リース負債、確定給付年金負債)

例:支払利息、リース負債に係る支払利息、確定給付年金負債に係る利息費用などが含まれます。

退職給付債務に係る利息費用は、従前の基準では金融費用区分ではなく、退職給付費用に含めて表示されている場合が多いですが、これを財務区分に変更する必要があり、各子会社において表示組替を実施する必要があったり、連結パッケージにおいて退職給付費用と退職給付債務との間で金額の整合性を取っているような場合には、連結パッケージのフォーマットを変更する等の手間がかかります。

また実務的には、想定していない財務区分の項目が発生する場合に備え、「その他の財務収益」「その他の財務費用」等の科目追加の検討が必要です。

※為替差損益について

為替差損益については従前のIFRSではすべて金融費用・金融収益に含めている会社が大半でしたが、IFRS18号では発生要因に応じて営業・投資・財務の区分に分解して表示することになります。

為替差損益の区分表示は過大なコストや労力を伴う項目の場合には営業区分に分類することができる免除規定があるので、監査法人との協議が必要なポイントとなります。

弊方でサポートしている会社について、各子会社において分解するため手間がかかるというのは事実である一方、会社別に確認していくと投資・財務に係る為替差損益の発生は報告通貨に対して外貨建ての貸付金・借入金に限定されており、大きなプロセス変更等がなくとも収集可能という結論です。

また、某大手監査法人チーム内でも検討中の論点としてグループ間での貸付金・借入金にかかる為替差損益は投資・財務区分にする必要があるのかどうか、という点については未だ結論が出ていないようです。(2025年6月現在)

なお、デリバティブ評価損益についても為替差損益同様にヘッジ対象などの原資産の区分に応じて区分することになるため、投資・財務に係るデリバティブ評価損が生じ得る会社については留意が必要です。

(第1回:終)

【その他の連載回はこちら】

第2回|各子会社の負担増?営業費用の注記情報の拡充へ-基本財務諸表の役割明確化と、集約・分解ルールの実務的影響

第3回|MPMとは?-経営者が定義した業績評価指標に対する開示の要求事項

第4回|CF計算書のスタートは営業利益?!-CF計算書の変更とそれに伴うシステム対応、経過措置のポイントを整理

響きパートナーズ株式会社

響きパートナーズ株式会社

響きパートナーズは、スタートアップの創業期から成長期にかけての様々なステージにおける経営サポートと実務支援を行なうコンサルティング会社です。

現在、IPO支援をはじめとしたベンチャー企業の経営支援のプロフェッショナルとして、毎年、国内で上場する企業のおよそ10社に1社をご支援しています。ベンチャー経営に関する諸課題をお持ちの企業様に、アドバイスだけでなくコンサルタントが実際に手を動かし、課題解決に向けて伴走支援しています。

土橋 健人

公認会計士。清和監査法人にて上場企業の法定監査に従事。その後、LIXIL にて連結決算、IFRS導入、グローバルシェアードサービスセンターの立ち上げなどを担当。新生企業投資ではディレクターとして投資業務に携わる。